在2025年欧洲光通信会议(ECOC)上,空芯光纤的热度持续攀升。其优势在中国移动和微软分别开展的1万公里环路传输实验中得到充分展现,成功跨越了传统实芯光纤的物理极限。随着技术可行性被验证,产业界更关心的问题是:如此精密的微结构,能否突破量产瓶颈,支撑未来的大规模应用?

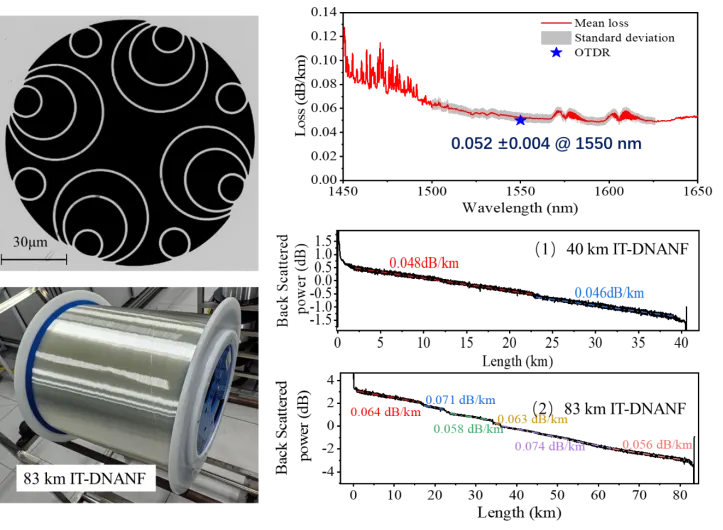

在ECOC最受瞩目的 postdeadline paper (PDP)环节,领纤科技重磅发布了一种创新结构——间隙管辅助嵌套无节点反谐振空芯光纤(interstitial-tube assisted double-nested anti-resonant nodeless fiber, IT-DNANF),首次实现了83公里单段拉丝长度与0.052 dB/km的超低损耗,不仅双双刷新世界纪录,更重要的是,为空芯光纤的大规模生产提供了切实可行的路径。

为什么传统HCF难以量产?

在空芯光纤的拉丝过程中,空气孔会受到表面张力和气体压力的双重作用。前半程以气压为主,后半程表面张力占优。即使控制得极其谨慎,仍不可避免地出现两种情况:

A 过度膨胀 → 管子在中途相互接触,结构报废;

B 过度收缩 → 管间隙过大,成为光泄漏通道,损耗急剧上升。

为避免此类问题,传统方法只能缩小预制棒尺寸(导致单次长度极短)或提高张力(增加断裂风险)。这使得空芯光纤工艺“精巧却脆弱”,难以规模化。

IT-DNANF 的“精妙之处”

IT-DNANF 的创新点在于顺势而为:既然收缩不可避免,不如把收缩后的结构当做目标状态。为避免大间隙带来泄漏,领纤科技的研究人员在主管之间加入了细小的间隙管:

A 小管受压力和收缩影响极小,稳定性极高;

B 它们好比一道屏障,有效封堵了间隙中的泄漏通道;

C 它们为结构提供了更大的设计容差,即便制造参数存在波动,损耗仍能保持极低水平。

正是这套设计,让空芯光纤拉丝过程从“过渡精密依赖”变为“顺应自然收缩”,使大尺寸预制棒可以稳定拉制,单棒连续拉丝光纤长度从20公里一跃提升至83公里,并有望在今年年底达到100公里,损耗也再次刷新到了0.052 dB/km。

结语:IT-DNANF赋予的“冗余性”正是产业界所需。它意味着大规模生产时不必苛求每一个参数都完美无缺。正如团队所言:“纪录会被不断刷新,但结构创新才能真正改变产业。” IT-DNANF 的出现,标志着空芯光纤终于具备了从实验室走向大规模产业化的现实可行性,为未来全球通信网络的升级奠定了基础。

系统提示

暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。